Eine Energiebuchhaltung ist ein System zur Erfassung und Auswertung von Verbrauchswerten. Die Software bildet die Zähler- und Gebäudestrukturen eines Liegenschaften-Portfolios ab.

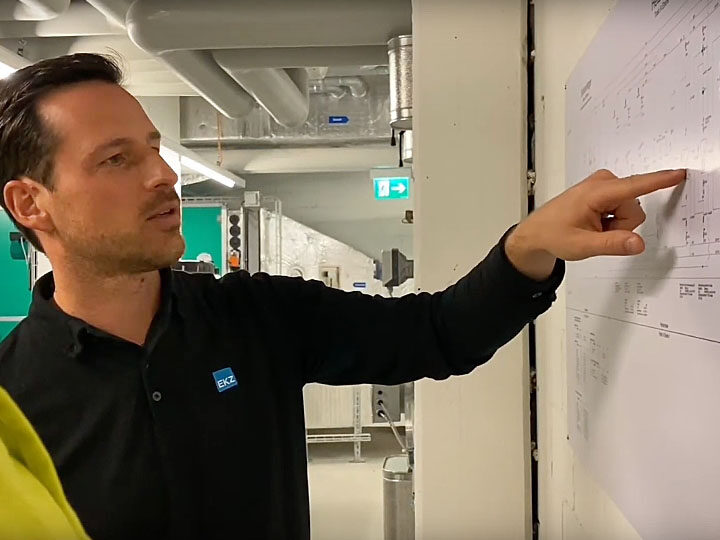

Ralf Aregger, EKZ-Energieberater, betreut Gemeinden, Unternehmen und Wohnbaugenossenschaften, wenn es um die Energiebuchhaltung geht. Der Energieexperte stellt einen zunehmenden Bedarf fest, Energiekennzahlen zu dokumentieren, denn es gilt, den Weg in Richtung steigende Energieeffizienz und CO2-Neutralität strategisch zu planen und die Fortschritte in der praktischen Umsetzung laufend zu prüfen.

So erklärt der Energieberater die Energiebuchhaltung

Ralf Aregger, was ist das Ziel einer Energiebuchhaltung?

Das Ziel einer Energiebuchhaltung ist primär, die Energieverbräuche von Liegenschaften zu messen und zu dokumentieren. Das Monitoring gilt als Grundlage und Übersicht. Neben der automatisierten Erfassung erlauben die Systeme Auswertungen wie Monats-, Mehrjahres- oder Benchmark-Vergleiche. Sie dienen unseren Kundinnen und Kunden dazu, ihre Liegenschaften oder ihr Portfolio auf einfache Weise energetisch zu überwachen. Zeigt sich ein Mehrverbrauch, können die Verantwortlichen rasch Massnahmen ergreifen.

Für wen ist eine Energiebuchhaltung geeignet?

Eine Energiebuchhaltung eignet sich für Städte und Gemeinden, für Firmen sowie auch für Verwaltungen mit mehreren Liegenschaften, die den Fokus auf Energieeffizienz legen und ihre Liegenschaften überwachen wollen.

Was sind die Vorteile einer Energiebuchhaltungssoftware?

Eine solche Applikation hat mehrere Vorteile. Die Daten sind einheitlich und zentral gespeichert. Es braucht keine Excel-Dateien mehr, um die Werte zu erfassen. Damit reduziert sich die Gefahr von inkonsistenten oder gar fehlenden Daten beträchtlich. Bei Cloud-Lösungen besteht die Möglichkeit, von überall her auf die Daten zuzugreifen. Auch externe Fachleute wie Energieberater können mit entsprechenden Berechtigungen Einblick nehmen.

Heizgradtag-Bereinigungen sind per Knopfdruck möglich.

Ein automatisiertes Dashboard stellt Daten dar, inklusive Grafiken. Heizgradtag-Bereinigungen sind per Knopfdruck möglich. Die Primärenergie und der CO2-Ausstoss lassen sich mit individuell hinterlegten Faktoren berechnen und auswerten.

Wie viel Planung braucht es, um Energiedaten optimal zu erfassen?

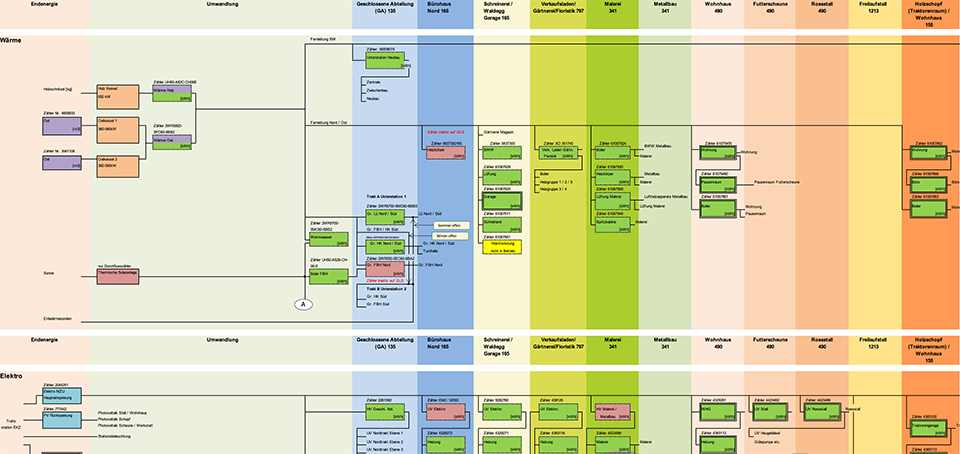

In der Vorbereitung ist das Erstellen des Messkonzepts von zentraler Bedeutung, das kann ich aus Erfahrung sagen. Mit dem Messkonzept werden die Energieflüsse, die Umwandlungsanlagen (z.B. Wärme) und die Messpunkte visuell dargestellt. Um das Richtige zu messen, ist es wichtig, die Energieflüsse zu verstehen und festzuhalten.

Warum braucht es ein Messkonzept?

Das Messkonzept bildet die Grundlage für zukünftige Auswertungen. Wir unterscheiden dabei meistens zwischen Endenergie und einzelnen Verbrauchern. Die Endenergie lässt sich am Hauptzähler ablesen und entspricht der bezogenen Energie minus allfällig ins Netz zurückgespiesene Energie. Der Konsum der einzelnen Verbraucher kann mit Unterzählern erfasst werden.

Welche Schwierigkeiten treffen Sie in der Praxis an?

Komplex wird es vor allem, wenn beispielsweise mehrere Liegenschaften an derselben Heizzentrale angeschlossen sind, wenn mehrere Energieerzeuger im Spiel sind oder wenn zusätzlich eine Abwärmenutzung vorhanden ist.

Die Berechnung der Endenergie über Verbraucher-Messstellen ist alles andere als trivial.

Auch die Berechnung der Endenergie über die Messstellen der Verbraucher ist möglich, aber alles andere als trivial. Dabei müssen bestimmte Zähler in der Energiebuchhaltung addiert und andere Zähler womöglich subtrahiert werden. Steht das Konzept, muss es kundenseitig freigegeben werden.

Was ist beim Erfassen von Energiedaten zu beachten?

Zu dem, was im Messkonzept definiert ist, gehört natürlich die Frage, wie die Daten erfasst werden. Dabei sind unter anderem folgende Punkte zu klären:

- Welches Zeitintervall ist sinnvoll? Genügen Jahres- oder Monatswerte? Auch mit Monatswerten sind Anomalien relativ rasch festzustellen.

- Wo sollen Zählerstände automatisiert erfasst werden, wo genügen manuell eingegebene Daten?

- Wer soll die Daten eintragen und wer überprüft sie?

- Wie lassen sich die Daten ans System übermitteln?

Bei diesen und weiteren Fragen können Energieberater mit ihrer Erfahrung unterstützen. Falls keine automatisierten Zähler vorhanden sind, kann das Ablesen zum Beispiel im Monatsrhythmus erfolgen. Dabei ist sicherzustellen, dass eine verantwortliche Person die Daten in der Energiebuchhaltung einträgt. Ist alles geklärt, gilt es, die Stakeholder rechtzeitig zu informieren.

Wie wird das Konzept in der Software implementiert?

Jede Liegenschaft wird zusammen mit den Energiebezugsflächen und weiteren Informationen in der Software angelegt. Nachdem das Messkonzept erstellt ist, weisen wir die Zähler und Hilfszähler (virtuelle Messungen) im System den Liegenschaften zu.

Dabei ist es wichtig, dass Einheiten, Emissionsfaktoren, Anteil erneuerbare Energien oder auch die Brenn- oder Heizwerte zusammen mit der Art der Erfassung der Zählerstände und Verbräuche bei jedem Zähler korrekt hinterlegt sind. Das Erfassen dieser Eigenschaften übernehmen wir als Dienstleister jeweils für unsere Mandanten.

Was lässt sich aus den Zahlen für den Betrieb der Haustechnik herauslesen – können Sie uns Beispiele geben?

Wir stellen bei der Analyse der Auswertungen immer wieder fest, dass in gewissen Liegenschaften in den Sommermonaten ein hoher Wärmeverbrauch stattfindet. Das ist ein Hinweis, dass neben der Warmwasseraufbereitung auch die Heizung unbeabsichtigt in Betrieb ist. Eine Massnahme könnte dann sein, die Heizgrenze tiefer einzustellen.

Ein hoher Wärmeverbrauch im Sommer deutet darauf hin, dass die Heizung unbeabsichtigt in Betrieb ist.

Auf sogenannten Carpet Plots können wir Verbrauchsspitzen sehen. Der Carpet Plot ist eine grafische Auswertung, mit der zum Beispiel Stundenwerte für jeden Tag über ein ganzes Jahr dargestellt werden. Anhand einer Farbskala können wir Daten für jede einzelne Stunde herauslesen und analysieren. So werden Verbrauchsspitzen sichtbar oder wir können feststellen, wie lange der Betrieb ohne Nutzen dauert und wie hoch der Verbrauch in dieser Zeit ist – beispielsweise in einem Schulhaus an den Wochenenden oder während der Ferien.

Dank Energiebuchhaltung lassen sich die Verbräuche der Haustechnik prüfen, so dass Anlagen optimal eingestellt werden können.

Generell kann man sagen, die Energiebuchhaltung ist ein Instrument, um die Verbräuche der haustechnischen Anlagen zu überprüfen, damit diese optimal eingestellt werden können.

Welche Bedeutung hat das Energiecontrolling für die strategische Planung und die Weiterentwicklung eines Immobilienportfolios?

Es ist sinnvoll, Auswertungen in die Immobilienstrategie einfliessen zu lassen. Über die Energiedaten und Energiebezugsflächen können Liegenschaften miteinander (Benchmark), oder mit den von SIA 380/1 vorgegebenen Grenz- und Zielwerten verglichen und kategorisiert werden. So erhält man eine jederzeit aktuelle Übersicht über den energetischen Zustand.

Zudem dient das System dazu, die Entwicklung der Verbräuche und der CO2-Emissionen von Jahr zu Jahr als Absenkpfad darzustellen. Nach der Sanierung eines Gebäudes, das zuvor schlechte energetische Werte aufwies, lässt sich kontrollieren, ob die geplanten Verbesserungen erreicht worden sind. Bei Efficiency-Gap-Analysen stellen wir immer wieder fest, dass die Praxis von den Planwerten abweicht, so dass es sich lohnt, den Gründen nachzugehen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren neuen Beiträgen – monatlich im Posteingang.

Jetzt Newsletter abonnieren

Kommentare: Was denken Sie?