Wissen

Bleiben Sie am Puls der Energieforschung: Erfahren Sie mehr über Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Zukunft.

Die Schweiz braucht eine sozialverträgliche Energiewende, um die Klimaerhitzung abzuwenden, während gleichzeitig die Bevölkerung wächst. Die Grundlagen dafür kommen aus der Wissenschaft.

Beiträge

Klimarisiken: Europa ist nicht vorbereitet

Klimarisiken gefährden die Energie- und Ernährungssicherheit, die Ökosysteme, die Infrastruktur, die Wasserressourcen, die Finanzstabilität und die Gesundheit der Menschen in Europa, stellt die Europäische Umweltagentur fest.

Aus Abwärme Strom erzeugen

Was tun mit Abwärme, für die es keine Verwendung gibt? Statt sie ungenutzt verpuffen zu lassen, lässt sie sich über das sogenannte ORC-Verfahren in Strom umwandeln. Dank immer kompakteren Anlagen lohnt sich dies inzwischen auch bei kleineren Abwärmequellen.

Heile, Welt! – Was die regenerative Wirtschaft will

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft sind Konzepte, mit denen immer mehr Menschen etwas anfangen können. Nun kommt ein neues dazu: die regenerative Wirtschaft. Was will sie? Und ist die Schweiz bereit?

Wie sich Rechenzentren effizienter betreiben lassen

Durch die Digitalisierung benötigt unsere Gesellschaft immer mehr Speicher- und Rechenkapazitäten. Eine Studie belegt, dass grosse externe Rechenzentren effizienter sind als kleine dezentrale Anlagen. Doch auch diese können durch die Abwärmenutzung ihre Energieeffizienz verbessern.

Energie-Experten: Rückmeldungen helfen bei der Themenplanung

Zum Jahresende 2023 haben wir eine grosse Umfrage durchgeführt. 900 Mal hat sich jemand die Mühe gemacht, unsere 19 Fragen zu beantworten. Die Ergebnisse fliessen in die Wahl neuer Themen mit ein.

Was sagen Herkunftsnachweise über den Strom aus?

Woher kommt mein Strom? Diese Frage sollen die Herkunftsnachweise beantworten. Das Zertifizierungssystem ist bald 18 Jahre alt und wird – analog zu den fast Volljährigen – immer wieder kritisiert. Doch Veränderungen stehen an.

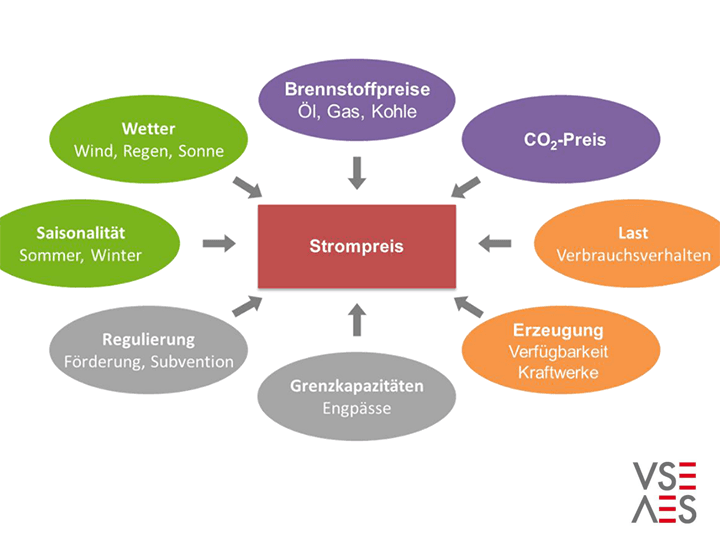

Wie flexible Preismodelle das Stromsystem stärken könnten

Mit der Verbreitung von Photovoltaik, Wärmepumpen und Elektroautos wandelt sich unser Stromsystem stark. Flexiblere Preismodelle können dazu beitragen, Produktion und Verbrauch besser aufeinander abzustimmen und so einen teuren Netzausbau zu vermeiden.

Neuartige CO₂-Entnahme aus der Luft noch fast bei null

Um mehr als das Tausendfache müssen CO2-Entnahmetechniken wachsen, um die Welt bis 2050 klimaneutral zu machen und danach negative Emissionen zu erzeugen. Das ergab der erste globale Report zum Stand solcher Methoden, den eine internationale Forschergruppe Anfang 2023 vorgelegt hat.

Wärmepumpen richtig entsorgen

Eine neue Branchenlösung zur Entsorgung von Wärmepumpen stellt sicher, dass die Geräte fachgerecht eingesammelt, demontiert und recycelt werden. So lassen sich die verbauten Materialien wieder in den Rohstoffkreislauf führen.

Neuberechnung: CO₂-Budget wesentlich kleiner als gedacht

Wie viel CO2-Emissionen darf sich die Menschheit noch leisten? Laut einer neuen Studie ist das CO2-Budget wesentlich geringer als bisher angenommen. Wenn die Welt nicht handelt, könnte es schon 2029 aufgebraucht sein.

So funktioniert das Recycling von Photovoltaikanlagen

Je mehr Solarmodule verbaut werden, desto mehr gelangen früher oder später in die Entsorgung. Ein Grossteil der Komponenten kann wiederverwendet werden, sofern das Recycling sorgfältig durchgeführt wird.

Wie erreicht die Schweiz das Netto-Null-Ziel?

Das Klima-Zwischenziel für 2020 hat die Schweiz verpasst. Ein Expertengremium erklärt, in welchen Sektoren es heute noch hapert und welche Massnahmen es braucht, damit wir bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf netto null senken können.

Biogas: wertvolle Energie aus Gülle und Mist

Rund 120 Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz wandeln Gülle und Mist in Biogas um und tragen so zur Versorgungssicherheit bei. Um das Potenzial künftig besser nutzen zu können, müssen noch einige Hürden gemeistert werden.

Server dort rechnen lassen, wo Wärme gebraucht wird

Die Empa untersucht Mikro-Rechenzentren als dynamische Komponente im Energiesystem. Eine intelligente Kühlung und die Anpassung von Rechenvorgängen an den Wärmebedarf sollen die Datenverarbeitung energieeffizienter machen.

So weit uns die Flügel tragen – Windkraft und Recycling

Windkraft sei nicht so sauber wie behauptet, heisst es immer wieder. Ein Problem seien die Rotorblätter der Windräder, genauer: was mit ihnen nach Ende der Lebensdauer geschieht. Viel Wind um nichts?

Studie: Die Energiewende ist wirtschaftlich sinnvoll

Jahrelang war die vorherrschende Meinung, dass die Dekarbonisierung zusätzliche Kosten für Volkswirtschaften verursacht. Eine Studie der ETH Zürich kommt zum gegenteiligen Schluss: Die Energiewende lohnt sich für die Schweiz.

Digitale Energieberatung mit Smart‑Meter-Daten zeigt Wirkung

Durch clevere Datenauswertung der intelligenten Stromzähler kann die EKZ-Energieberatung Kundinnen und Kunden regelmässig passende Empfehlungen senden, wie sie Ihren Stromverbrauch senken können. Eine wissenschaftliche Auswertung weist jetzt einen durchschnittlichen Spareffekt von 9 % nach.