Die Kernelemente der Energiestrategie 2050

Die Schweiz will sich in weniger als dreissig Jahren mit erneuerbarer Energie versorgen können. Den Weg zu diesem ambitionierten Ziel weist die Energiestrategie 2050 mit drei zentralen Massnahmen.

Die Schweiz will sich in weniger als dreissig Jahren mit erneuerbarer Energie versorgen können. Den Weg zu diesem ambitionierten Ziel weist die Energiestrategie 2050 mit drei zentralen Massnahmen.

Verfasst von Remo Bürgi

2017 hat das Schweizer Stimmvolk das revidierte Energiegesetz angenommen. Damit war einerseits klar, dass wir uns von der Kernenergie verabschieden und die damals fünf Kernkraftwerke schrittweise ausser Betrieb genommen werden. Andererseits wurde damit die Grundlage gelegt, das 2015 unterzeichnete Übereinkommen von Paris umzusetzen. Dessen Hauptziel lautet, die von Menschen verursachte Erderwärmung im Vergleich zu vorindustriellen Werten auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen.

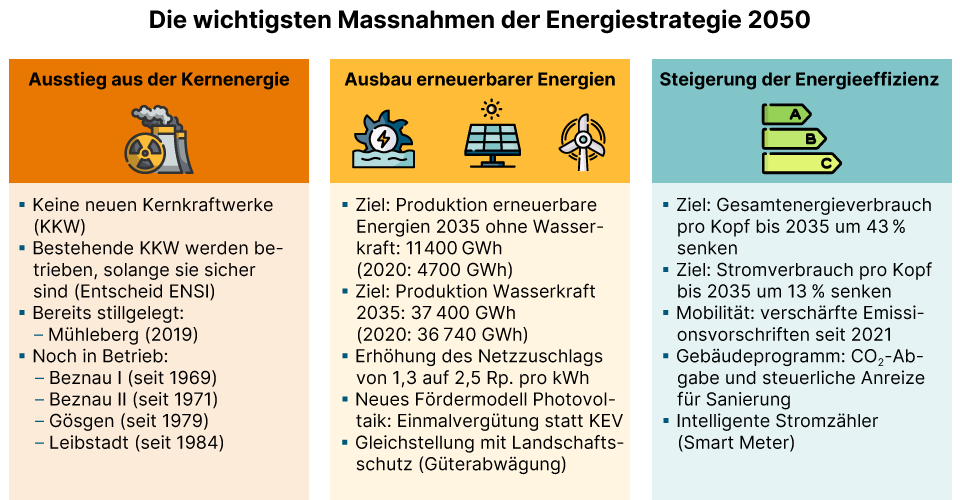

Dieses Ziel bildet die Basis für zwei weitere Kernmassnahmen der Energiestrategie 2050, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. Weiter steht auch die Entwicklung des Stromleitungsnetzes auf der Agenda.

Eine wesentliche Massnahme der Energiestrategie 2050 ist der Ausstieg aus der Kernenergie. Mit der Annahme des Energiegesetzes 2017 dürfen keine neuen Kernkraftwerke (KKW) mehr bewilligt werden. Ebenfalls verboten sind grundlegende Änderungen an bestehenden KKW.

Die Laufzeit der Kernkraftwerke ist durch das Gesetz aber nicht auf ein konkretes Datum beschränkt worden: Sie dürfen noch so lange betrieben werden, wie sie sicher sind. Zuständig für die Beurteilung der Sicherheit ist das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI. Für die Abschaltung eines Kraftwerks können allerdings auch wirtschafltiche Gründe ausschlaggebend sein – so geschehen 2019, als das KKW Mühleberg vom Netz genommen wurde.

Unter dem Eindruck der Nuklearkatastrophe von Fukushima votierte die Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung für den Ausstieg aus der Kernkraft. Heute fordern vor allem bürgerliche Stimmen den Bau neuer Kernkraftwerke, um die künftige Energieversorgung sicherzustellen. Auch in anderen europäischen Ländern wie Frankreich und England erlebt die Atomkraft eine Renaissance. Dort werden seit einigen Jahren neue Reaktoren geplant oder bereits gebaut. Ebenfalls bemerkenswert: Die EU-Kommission hat Ende 2021 vorgeschlagen, Investitionen in die Kernkraft als «grün» zu bezeichnen. In der Schweiz aber ist die Strombranche gegen den Bau neuer KKW. Die Kernkraft sei schlicht zu teuer, erklärte zum Beispiel Axpo-Chef Christoph Brand im Oktober 2021. «Und selbst wenn man heute ein neues AKW bauen wollte, dauert das zu lange. Für die anstehenden Versorgungsengpässe könnte es keinen Beitrag leisten», sagte Michael Wider, Präsident des Verbandes der Schweizerischen Elektrizitätsunternehmen (VSE), im SonntagsBlick.

Selbst wenn man heute ein neues AKW bauen wollte, dauert das zu lange. Für die anstehenden Versorgungsengpässe könnte es keinen Beitrag leisten.

Michael Wider, Präsident VSE

Eine zweite Kernmassnahme der Energiestrategie 2050 ist der Ausbau der neuen erneuerbaren Energien neben der Wasserkraft. Bis ins Jahr 2035 soll im Vergleich zu 2018 rund dreimal so viel Strom vor allem aus Sonne und Wind produziert werden. Dafür hat der Bund den Netzzuschlag, den Konsumenten auf ihren Strompreis bezahlen, per Januar 2018 von 1,5 auf 2,3 Rappen pro Kilowattstunde erhöht. So hat er mehr Geld zur Verfügung, um erneuerbare Energien aus Sonne, Wind, Biomasse, Geothermie sowie Wasser zu fördern.

Nebst der Anpassung des Netzzuschlags umfasst das Förderpaket für erneuerbare Energien einige weitere wichtige Massnahmen. So wurde zum Beispiel der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) neu geregelt, damit selbst produzierter Strom auch an benachbarte Grundeigentümer oder Mieter abgegeben werden kann. Angepasst wurde ferner die Einspeisevergütung für erneuerbare Energien. Das Einspeisevergütungssystem (KEV) ist nicht mehr kostendeckend und läuft Ende 2022 aus. Wer eine Photovoltaikanlage installieren lässt, profitiert stattdessen von einer Einmalvergütung (EIV). Diese deckt ungefähr 30 Prozent der Investitionskosten einer Referenzanlage. Zuständig für die Abwicklung der Förderprogramme ist nicht mehr Swissgrid, sondern deren eigenständige Tochtergesellschaft Pronovo. Auf ihrer Website stehen weiterführende Informationen und die entsprechenden Formulare zur Verfügung.

Die dritte zentrale Massnahme der Energiestrategie 2050 sieht vor, die Energieeffizienz in der Schweiz zu verbessern. Durch gezielte Förderung sollte bis 2020 der Gesamtenergieverbrauch pro Kopf im Vergleich mit demjenigen von 2000 um 16 Prozent gesenkt werden. Damals lag er bei 107,7 Gigajoule pro Person, 2020 noch bei knapp 82,2 Gigajoule, was einem Rückgang von rund 25 Prozent entspricht. Das Zwischenziel hat die Schweiz also erreicht. Allerdings war das Jahr 2020 vor allem aufgrund der Covid-19-Pandemie nur bedingt aussagekräftig: Diese führte zu einer Reduktion der Mobilität und damit zu einem tieferen Treibstoffverbrauch. Unabhängig von der Aussagekraft des Zwischenziels soll der Energieverbrauch pro Kopf bis 2035 so weit gesenkt werden, dass er 43 Prozent unter dem Wert von 2000 liegt.

Der Energieverbrauch pro Kopf soll bis 2035 nochmals fast halbiert werden und dannzumal noch bei 43 Prozent des Werts von 2000 liegen.

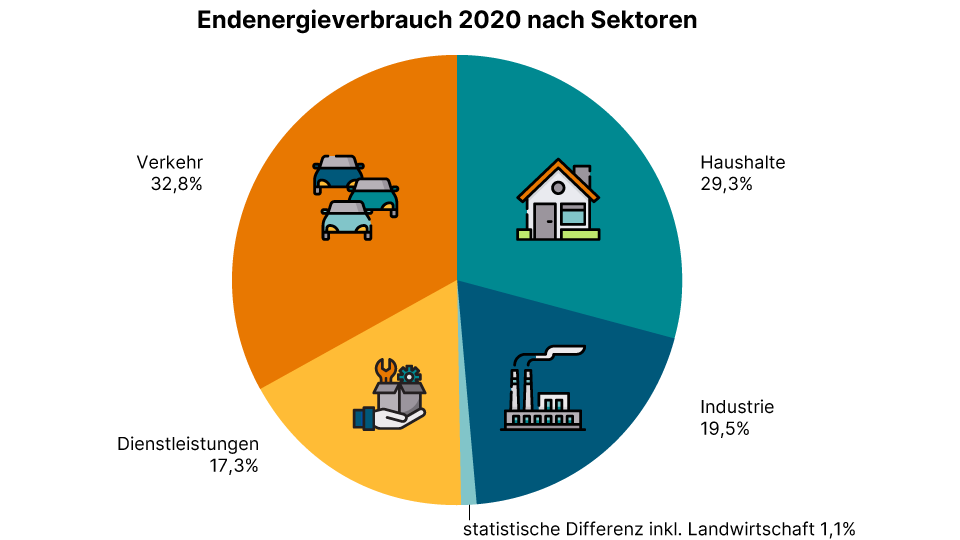

Wo kann und muss Energie eingespart werden? Die Aufteilung des Endenergieverbrauchs 2020 nach Verbrauchergruppen zeigt, dass der Verkehr mit einem Anteil von knapp 33 Prozent besonders viel Energie verschlingt (siehe Grafik). Ohne Pandemie wäre der Anteil wohl noch deutlich höher – 2019 betrug er nämlich noch mehr als 37 Prozent. An zweiter Stelle kommen die Haushalte mit einem Anteil von etwa 29 Prozent. Danach folgen die Industrie mit knapp 20 Prozent sowie der Dienstleistungssektor mit rund 17 Prozent.

Um den Energiebedarf und die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken, sollen die Fahrzeuge effizienter und klimaschonender werden. Seit Anfang 2021 dürfen daher neu in Verkehr gesetzte Personenwagen maximal 118 Gramm CO2 pro Kilometer ausstossen. Autoimporteure müssen zudem sicherstellen, dass ihre Flotte im Durchschnitt nur noch 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstösst – sonst müssen sie mit einer Sanktion rechnen. Dies soll die Importeure dazu animieren, vermehrt Fahrzeuge mit keinen oder geringen lokalen CO2-Emissionen anzubieten. Der stetig steigende Anteil von Elektroautos bei den Neuzulassungen dürfte entscheidend dazu beitragen, dass die vorgegebenen Werte erreicht werden.

Importeure sollen dazu animiert werden, Fahrzeuge mit keinen oder geringen lokalen CO2-Emissionen anzubieten.

Bei den Haushalten als zweitgrösstem Verbraucher schlägt vor allem die Wärmeversorgung der Gebäude zu Buche. Ältere Häuser, die schlecht isoliert sind, verbrauchen besonders viel Energie. Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen unterstützt die Sanierung solcher Gebäude und die Umrüstung von fossilen Heizsystemen auf solche, die mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden. Seit 2010 wird ein Drittel der Einnahmen aus CO2-Abgaben auf Brennstoffe für das Gebäudeprogramm verwendet. Derzeit stehen maximal 450 Millionen Franken pro Jahr für das Gebäudeprogramm und die Förderung der Geothermie zur Verfügung.

Der Ausstieg aus der Kernkraft, die Förderung von erneuerbaren Energien und die Steigerung der Energieeffizienz sind die wesentlichen Massnahmen der Energiestrategie 2050. Sie sollen dafür sorgen, dass die Schweiz die Ziele des Übereinkommens von Paris erreicht und ihre Treibhausgasemissionen massiv reduziert. Die öffentliche Hand hat verschiedene Instrumente lanciert, um die Umsetzung der Energiestrategie 2050 voranzutreiben.

Gefordert sind aber auch wir Bürgerinnen und Bürger, denn jede und jeder kann mit dem individuellen Verhalten zur Energiewende beitragen. In weiteren Beiträgen geben wir Tipps, wie man im Alltag auf einfache und kluge Art Energie sparen kann. Aktualisierte und neue Artikel erscheinen laufend.

Titelfoto

Shutterstock/Sophon Nawit

Bundesamt für Energie BFE

Bundesamt für Energie BFE

Energiestrategie 2050 erreicht erste Wegmarke (Medienmitteilung, Fazit bis 2020)

Gesamtenergiestatistik (BFE)

Energieperspektiven 2050+ (BFE)

Energieperspektiven 2050+ (BFE)

Energieperspektiven 2050+ (BFE)

Kommunikator ZFH, arbeitet bei Faktor Journalisten. Sein Schwerpunkt liegt auf den Themen Energie, Nachhaltigkeit und Mobilität.